Man ärgert sich ja täglich über den liederlichen Sprachgebrauch seiner Zeitgenossen. Was als Dialekt daherkommt, ist im besten Fall eingeschweizertes Hochdeutsch. Man könnte eine unendlich lange Liste solcher Pseudo-Dialektwörter machen: Mier bechömid’s scho … / Ich krieg e Kriise /Ich überchume nüüd / Schlittschue / lerne / arbeite / Schmätterling / Summersprosse / Butter / Ziäge / Pfärd / Es Schwein / Chopfschmärze / Sipuro gäg hartnäckige Schmutz / Ich liebe das / Ich ga nach Frankrich / De Kolleg, de gseit hed / S’Ässe schmöckt / Ufwache / De Mund (aber soll man Muulwasser sagen?) / Ich bi in Basel gsi/ Träppe / Giesschanne etc. etc. etc.

Man ertappt sich dabei, dass man eine Art sprachlichen Heimatschutz fordern möchte – und weiss ja doch, dass dies nichts nützen würde, zumal es Ähnliches seit Jahrzehnten gibt. Ausserdem würde man sich wohl nicht nur in angenehme Gesellschaft begeben mit der Forderung. Der sprachliche Heimatschutz existiert hochoffiziell seit Jahrzehnten, etwas exakter gesagt: seit 1938. Nicht nur dem Historiker läuten bei dieser Jahrzahl alle Warnglocken: Landi, geistige Landesverteidigung, “Blut und Boden, helvetisch”, wie es Max Frisch ausdrückte. Damals bildete sich der “Bund Schwyzertütsch”, mitbegründet und über Jahrzehnte gehegt und gepflegt von ihrem Präsidenten Adolf Guggenbühl, der in einem Artikel 1953 schrieb: “Was wir betreiben, ist im Grunde nichts anderes als sprachlicher Heimatschutz”. Es sollte mehr Dialekt auch in der Öffentlichkeit gesprochen werden, und vor allem sollte er korrekt gesprochen werden. Das waren die zentralen Ziele des Bundes. 1953 wurde die Vereinigung als Mundartsektion in den Schweizer Heimatschutz aufgenommen, was zur Folge hatte, dass man ihr stets genügend Raum in den eigenen Publikationen einräumte. Zudem gab es eine alljährliche Zuwendung in der Höhe von 3500 Franken.

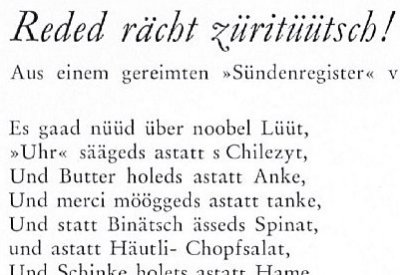

Rudolf Hägni war ein engagierter Lehrer und Mundartdichter, geboren in Stäfa 1888, gestorben in Zürich 1956. In der Zeitschrift des Schweizer Heimatschutzes fasste er 1954 seine Klagen über den angeblichen Sprachzerfall in einem Gedicht zusammen. Die Reaktion aus heutiger Sicht ist ambivalent: Zum einen möchte man ihm recht geben, zum andern sieht man in ihm den ewig gestrigen Bewahrer und Behüter eines Sprachgebrauchs, der dem aktuellen Leben längst nicht mehr gerecht wird. Manche Wörter, denen er nachtrauert, sind rettungslos verloren (Guggumere, Barile, Maie), bei andern darf man sogar aus heutiger Sicht noch ein bisschen hoffen (speuze, Leue, Stääge). Auf jeden Fall ist die Lektüre des Gedichts sehr amüsant und – für mich jedenfalls – ein bisschen anregend.