14 Jahre habe ich bei der NZZ gearbeitet – und mindestens die Hälfte davon nebenbei dafür gekämpft, dass auch in der NZZ nicht mehr «der Rigi» geschrieben wird, sondern korrekt «die Rigi». Das falsche Geschlecht des Berges geht ja zurück auf Goethe, der fand, jeder Berg sei männlich – und auch oft vom Rigiberg schrieb. Dass im Luzerner Namenbuch ebenso wie im monumentalen Werk von Viktor Weibel über die Schwyzer Ortsnamen kein Zweifel daran gelassen wird, dass Rigi ein Femininum ist, überzeugte den damaligen Chefkorrektor der NZZ ebenso wenig wie den damaligen Feuilletonchef. Man werde an der männlichen Form festhalten, wurde mir mehrmals beschieden. Es sei halt immer so gewesen, und es gebe genug Belege dafür. Dass diese Belege dann vor allem aus der NZZ stammten, merkten die Herren nicht. Tatsächlich war die NZZ in früheren Zeiten nicht derart strikt. Erst 1968 verpassten der Chefkorrektor der NZZ, Walter Heuer, und ein Lokalredaktor der Rigi das männliche Geschlecht.

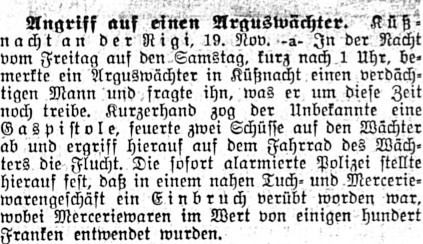

Unterdessen hat sich die Sache erledigt. Mit dem Ausscheiden der hauptsächlich beteiligten Sprachpfleger ist die Geschlechtsumwandlung der Rigi endlich gelungen! Ja, aber warum heisst es dann weiterhin «Küssnacht am Rigi» (an dem Rigi, also männlich), werde ich gelegentlich gefragt. Dazu muss man wissen, dass der Bezirk Küssnacht die Formulierung längst abgeschafft hat. Nur noch SBB und Post halten daran fest, im Glauben, dass es mit dem Namenszusatz schon seine Richtigkeit haben werde. Wie es korrekt lauten soll, hat ausgerechnet die NZZ 1938 in einer Polizeimeldung vorgemacht: «Küssnacht an der Rigi» – den (für mich) sensationellen Fund machte ich dieser Tage bei einer ganz anderen Recherche. Bleibt noch die Frage, was der Arguswächter in der Polizeimeldung ist. Dabei handelt es ich um einen Nachtwächter der Firma Argus, die wohl vor allem im Innerschweiz Raum tätig war.

Und wenn ich schon dabei bin, kann ich auch gleich einen anderen Rigi-Mythos zurechtstutzen. Immer wieder wird in der Rigi-Werbung der Goethe-Spruch «Rings die Herrlichkeit der Welt» verwendet. Der 26-jährige Dichter kam 1775 auf die Rigi, logierte im Klösterli, zeichnete die Kapelle und stieg am Tag darauf auf den Kulm (oder auch nur den Rotstock). Von dort oben sahen sie – genau nichts! Das Zitat in Goethes Reisetagebuch lautet nämlich im Zusammenhang so: «18. Sonntags früh gezeichnet die Kapelle vom Ochsen aus. Um zwölf nach dem kalten Bad oder 3 Schwestern Brunn. Dann die Höhe ¼ 3 Uhr in Wolken und Nebel rings die Herrlichkeit der Welt». Dreissig Jahre später schrieb Goethe über die Rigi-Reise in «Dichtung und Wahrheit». In dieser Beschreibung reisst nun der Nebel gelegentlich auf, und man sieht auf das sonnenbeschienene Tal hinunter. Was Dichtung und was Wahrheit ist, weiss Goethe allein, und den kann man nicht mehr fragen.