In diesem Blog geht es um Lokalpolitik, Bergsteigereien, Sprachwandel – und andere Tollheiten des täglichen Lebens. Wer sich wenigstens ein bisschen fürs eine oder andere interessiert, sei hier ganz herzlich willkommen.

Die Geschlechtsumwandlung der Rigi – und was Goethe wirklich sah

14 Jahre habe ich bei der NZZ gearbeitet – und mindestens die Hälfte davon nebenbei dafür gekämpft, dass auch in der NZZ nicht mehr «der Rigi» geschrieben wird, sondern korrekt «die Rigi». Das falsche Geschlecht des Berges geht ja zurück auf Goethe, der fand, jeder Berg sei männlich – und auch oft vom Rigiberg schrieb. Dass im Luzerner Namenbuch ebenso wie im monumentalen Werk von Viktor Weibel über die Schwyzer Ortsnamen kein Zweifel daran gelassen wird, dass Rigi ein Femininum ist, überzeugte den damaligen Chefkorrektor der NZZ ebenso wenig wie den damaligen Feuilletonchef. Man werde an der männlichen Form festhalten, wurde mir mehrmals beschieden. Es sei halt immer so gewesen, und es gebe genug Belege dafür. Dass diese Belege dann vor allem aus der NZZ stammten, merkten die Herren nicht. Tatsächlich war die NZZ in früheren Zeiten nicht derart strikt. Erst 1968 verpassten der Chefkorrektor der NZZ, Walter Heuer, und ein Lokalredaktor der Rigi das männliche Geschlecht.

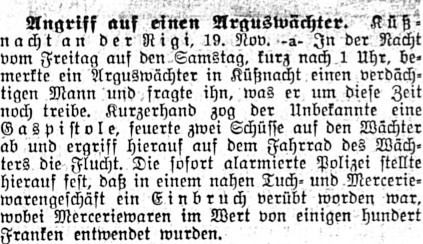

Unterdessen hat sich die Sache erledigt. Mit dem Ausscheiden der hauptsächlich beteiligten Sprachpfleger ist die Geschlechtsumwandlung der Rigi endlich gelungen! Ja, aber warum heisst es dann weiterhin «Küssnacht am Rigi» (an dem Rigi, also männlich), werde ich gelegentlich gefragt. Dazu muss man wissen, dass der Bezirk Küssnacht die Formulierung längst abgeschafft hat. Nur noch SBB und Post halten daran fest, im Glauben, dass es mit dem Namenszusatz schon seine Richtigkeit haben werde. Wie es korrekt lauten soll, hat ausgerechnet die NZZ 1938 in einer Polizeimeldung vorgemacht: «Küssnacht an der Rigi» – den (für mich) sensationellen Fund machte ich dieser Tage bei einer ganz anderen Recherche. Bleibt noch die Frage, was der Arguswächter in der Polizeimeldung ist. Dabei handelt es ich um einen Nachtwächter der Firma Argus, die wohl vor allem im Innerschweiz Raum tätig war.

Und wenn ich schon dabei bin, kann ich auch gleich einen anderen Rigi-Mythos zurechtstutzen. Immer wieder wird in der Rigi-Werbung der Goethe-Spruch «Rings die Herrlichkeit der Welt» verwendet. Der 26-jährige Dichter kam 1775 auf die Rigi, logierte im Klösterli, zeichnete die Kapelle und stieg am Tag darauf auf den Kulm (oder auch nur den Rotstock). Von dort oben sahen sie – genau nichts! Das Zitat in Goethes Reisetagebuch lautet nämlich im Zusammenhang so: «18. Sonntags früh gezeichnet die Kapelle vom Ochsen aus. Um zwölf nach dem kalten Bad oder 3 Schwestern Brunn. Dann die Höhe ¼ 3 Uhr in Wolken und Nebel rings die Herrlichkeit der Welt». Dreissig Jahre später schrieb Goethe über die Rigi-Reise in «Dichtung und Wahrheit». In dieser Beschreibung reisst nun der Nebel gelegentlich auf, und man sieht auf das sonnenbeschienene Tal hinunter. Was Dichtung und was Wahrheit ist, weiss Goethe allein, und den kann man nicht mehr fragen.

Die Smalltalk-Statistik

Mich begeistern immer wieder jene Statistiken, deren Zweck sich mir nicht einmal auf den zweiten Blick erschliesst. Mathematische l’art pour l’art gewissermassen. Die jährlich aktualisierte Statistik der häufigsten Nachnamen pro Schweizer Ortschaft gehört in diese Kategorie. Was hilft es einem schon, wenn man weiss, in welcher Gemeinde es mehr Müller als Meier gibt? Aber lustig ist sie natürlich schon – und es ist auch eine Statistik, in der mein Nachname prominent vorkommt. Von allen Einsiedlerinnen und Einsiedlern heissen 10,9 Prozent Kälin. Weit abgeschlagen folgen die Schönbächlers mit 2,6 Prozent auf Rang 2. Die Innerschweiz ist in dieser Statistik sowieso auffällig – mit sehr vielen Ortschaften, in denen ein Nachname recht dominant ist. Noch interessanter ist nur der Kanton Wallis, wo auch das Dorf mit dem höchsten Anteil eines Namens liegt: In Ferden im Lötschental gibt es 29,5 Prozent, die Werlen heissen, gefolgt von 13,2 Prozent Bellwald und 7,6 Prozent Lehner.

In der Innerschweiz liegt Illgau ganz vorn: Hier heissen 24,5 Prozent Bürgler. Sehr dominant sind auch die Camenzinds in Gersau (16,9 Prozent) oder die Simmens in Realp (20,9 Prozent). Im Muotathal schliesslich stehen drei Nachnamen ganz oben: Betschart mit 14, Gwerder mit 12,9 und Schelbert mit 12,3 Prozent. Was die Zahlen bringen? Eigentlich nichts, aber sie sind doch eine nette Grundlage für ein bisschen Smalltalk: «Aha, Camenzind! Dann kommen Sie sicher aus Gersau.»

Die linken Zürcher Wahlkreise konnten auch anders …

Die Stadtkreise 4 und 5, die in einem gemeinsamen Wahlkreis verbunden sind, wählen und stimmen praktisch immer so, wie es die Gruppierungen am linken politischen Rand vorschlagen. Bei eidgenössischen Initiativen sind sie in der Regel sogar jener Wahlkreis, der die höchsten Ja-Anteile bei rot-grünen Anliegen erreicht. Die Juso-Initiative «Löhne entlasten, Kapital gerecht besteuern», kurz «99-Prozent-Initiative», erreichte am 26. September 2021 bundesweit einen Ja-Anteil von nur gerade 35,1 Prozent. Im Kanton Zürich betrug der Ja-Anteil 36 Prozent. Im Wahlkreis 4+5 hingegen sagten 62 Prozent der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger Ja. Die kantonale Uferweg-Initiative erreichte am 3. März dieses Jahres nur gerade 36 Prozent Ja-Stimmen. Im Wahlkreis 4+5 waren es auch diesmal 62 Prozent.

Das war aber nicht immer so. Zufällig habe ich kürzlich einen Artikel aus der Zeitschrift «Die Staatsbürgerin» entdeckt, in dem die kantonale Abstimmung über das Frauenstimmrecht von 1966 analysiert wird. Die Männer des Kantons Zürich stimmten nur zu 46,4 Prozent mit Ja, in der Stadt Zürich waren es immerhin 55,2 Prozent. Der Ja-Stimmen-Überschuss in der Stadt reichte aber nicht aus, die Nein-Stimmen aus grossen Teilen des übrigen Kantons zu kompensieren. Die Arbeiter-Kreise 4 und 5 halfen auch nicht – im Gegenteil: sie waren die einzigen Stadtzürcher Stimmkreise, die das Frauenstimmrecht auf kantonaler Ebene ablehnten. Der Kreis 4 erreichte einen Ja-Stimmen-Anteil von 49,2 Prozent, der Kreis 5 kam sogar nur auf 45,9 Prozent Ja.

Auffallend war, dass in den Gemeinden mit den höchsten Nein-Anteilen die Stimmbeteiligung sehr hoch war. Vor der Abstimmungen gab es kaum öffentlich vorgetragene Ablehnung, umso heftiger kam dann der Nein-Sturm an der Urne. Die NZZ teilte auch die Stimmbürger in den Arbeiterkreisen in diese Kategorie ein: «Es zeigte sich gerade hier, was viele auf Grund früherer Erfahrungen befürchtet hatten, nämlich eine stille, aber an der Urne um so wirksamere Opposition gegen das Frauenstimmrecht in den Arbeiterkreisen.» Am SP-Parteitag war ohne Diskussion die Ja-Parole herausgegeben worden. Offensichtlich wollte man eine Konfrontation vermeiden. Nun aber habe es sich gezeigt, so die NZZ, «dass zwischen Parteiprogramm und Tat in dieser Frage ein Graben klafft».

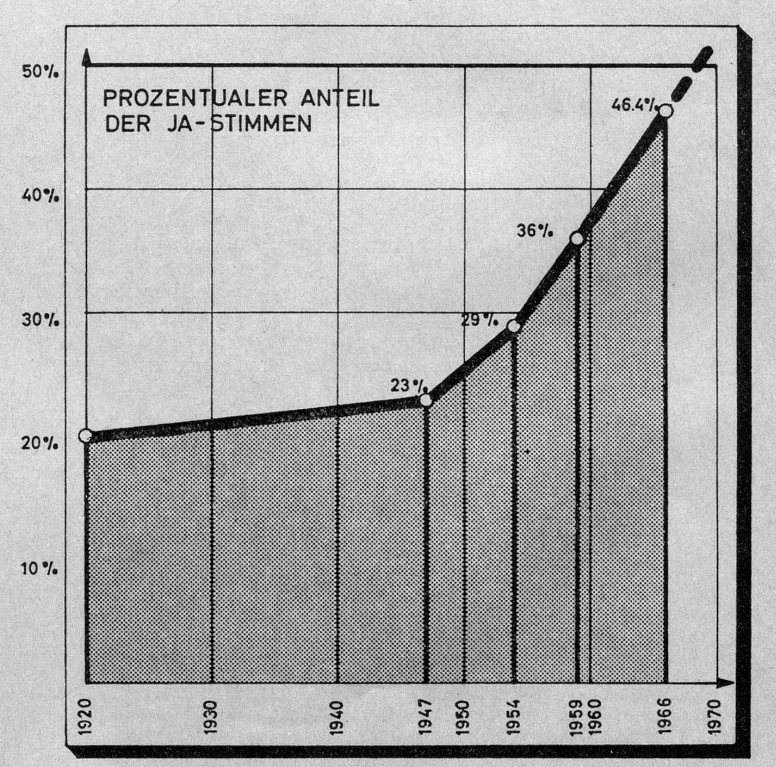

Man konnte 1966 schön ausrechnen, wann die Zürcher Männer so weit wären, das Frauenstimmrecht anzunehmen. Alles eine Frage der Mathematik.

Die Verfasserin des Artikels in der «Staatsbürgerin» war nicht sehr überrascht vom Nein der Zürcher. Man hatte nämlich schon Monate vor der Abstimmung eine Berechnung angestellt, wie hoch etwa der Ja-Anteil ausfallen werde. Dabei hatte man auf die Abstimmungsresultate aus Basel abgestellt und die Ergebnisse in Zürich sehr exakt vorausgesehen. Die «Berechnung» wurde allerdings erst nach der Abstimmung veröffentlicht, um die Resultate nicht durch die Publikation zu verfälschen. Interessant ist auch eine Grafik, die gewissermassen vorausberechnet, wann die Zürcher Männer so weit sein könnten, Ja zum Frauenstimmrecht zu sagen. Die Kurve erreicht 1969 die Grenze zur Ja-Mehrheit.

Tatsächlich wurde die Abstimmung dann 1970 durchgeführt. Die Ja-Anteile waren noch viel grösser geworden als es die etwas statische Grafik vorausgesagt hatte: 115’839 Männer sagten Ja, 57’010 Nein. Das entspricht einem Ja-Anteil von 67 Prozent. In der Stadt Zürich waren es sogar 74,7 Prozent. Auch die beiden Arbeiterkreise 4 und 5 sagten bei der Abstimmung am 16. November 1970 deutlich Ja, mit Anteilen von 70 beziehungsweise 67,2 Prozent. Die Ja-Anteile sind allerdings noch immer die tiefsten von allen Wahlkreisen in der Stadt Zürich. Doch das wiegt wohl deutlich weniger schwer als das Abstimmungsverhalten der beiden Kreise wenige Monate zuvor, am 7. Juni: Bei der eidgenössischen Volksinitiative «gegen die Überfremdung», der sogenannten Schwarzenbach-Initiative, sprachen sich die Stimmenden in der Stadt mit einem Ja-Anteil von 45,1 Prozent dagegen aus. Im Kreis 4 sagten aber 59 Prozent Ja, und im Kreis 5 waren es sogar 68 Prozent Ja. «Ein Tiefpunkt in der Geschichte von Aussersihl», sagte einmal Hannes Lindenmeyer, der sich intensiv mit der Geschichte der Arbeiterkreise Zürichs befasst hat.

Die Schweiz wäscht weisser

Die Stiftung PWG liefert in ihren Jahresberichten nicht nur Zahlen und Fakten, sondern behandelt jeweils auch ein Schwerpunktthema. Diesmal ist es die Waschküche. Ich durfte einen Bericht über die Geschichte des Waschens in Zürich und die schweizerische Besonderheit der gemeinschaftlichen Waschküche beisteuern. Eine äusserst spannende Sache! Unter anderem kommen im Beitrag das Waschschiff des grossen Gottfried Semper und die Erfindung der Waschmaschine durch die eher unbekannte Zürcherin Elisabetha Fridolina Dietrich vor.

Mit Sempers Waschschiff verhält es sich folgendermassen: Schon im 18. Jahrhundert gab es in der Limmat Waschschiffe, auf denen sich die Frauen einen Platz zum Waschen mieten konnten. Der Bootsbauer und Schifflivermieter Heinrich Treichler aus Wollishofen wollte die Sache nach 1860 etwas grösser aufziehen, und weil die Stadt das Projekt nur bewilligen wollte, wenn es «etwas Rechtes» sei, fragte Treichler den damals Besten an, Gottfried Semper, Erbauer der ETH und Professor daselbst. Semper baute einen schwimmenden Tempel, der wohl optisch überzeugen konnte, gleichwohl aber 1872 dem Bau des Quais weichen musste. Treichler schleppte den Tempel schliesslich nach Wollishofen, wo er zum Grundstein der dortigen Waschanstalt wurde.

Elisabetha Fridolina Dietrich hat 1904 tatsächlich die Waschmaschine erfunden und darauf ein Patent angemeldet. Allerdings war sie nur eine von vielen, die etwa auf die gleiche Idee kamen. Ihr System bestand aus einem Bottich mit zweiteiligem Deckel und einer Kurbel, mit der man die Wäsche in der Lauge bewegen konnte. Erste Waschmaschinen, die aussahen wie unsere heutigen, wurden erst in den 1930er-Jahren in den USA entwickelt, wurden dann aber sehr rasch auch von Schweizer Firmen produziert.

Hier geht es zum Jahresbericht mit der ganzen Geschichte (S. 26):

https://www.pwg.ch/download/228

ChatGPT übernehmen Sie!

Endlich habe ich eine elegante Lösung gefunden, diesen komatösen Blog wieder ins Leben zurückzurufen. Ich schreibe nicht mehr selber, sondern lasse schreiben! Die sogenannte künstliche Intelligenz soll sich für einmal nützlich machen und übernehmen, was ich in den letzten Monaten (und leider Jahren) liegen liess. ChatGPT hat sich bereit erklärt, meine Blogbeiträge zu schreiben – nach meinen Vorgaben und zu meinen Themen selbstverständlich. Wir siezen uns übrigens, aber er hat angefangen!

Zeichnung der grossen Mythe von Heinrich Müller 1877 (Wikipedia).

Erstes Thema ist das berühmte Mythenpanorama der noch viel berühmteren Geologie-Vaterfigur Albert Heim. Zwei Mal hat er vom grossen Mythen aus (Heim benützte konsequent die weibliche Form: «grosse Mythe».) ein äusserst detailliertes Panorama gezeichnet – zuerst als 17-jähriger Kantonsschüler und schliesslich als 74-Jähriger. Sein Sohn Arnold hat später einmal geschrieben, dass es sich beim Werk seines Vaters wissenschaftlich und landschaftlich wahrscheinlich um das beste Panorama handle, das je gezeichnet worden sei.

Wie wäre es, ChatGPT? «Gerne schreibe ich für Sie einen Blog über Albert Heims ‚Panorama von der grossen Mythe’», heisst es zu Beginn des Textes, der ausgedruckt fast ein A4-Blatt füllt. Dann folgen ein paar Angaben zu Albert Heim, einige zu den Mythen und dann die Beschreibung des Werks: «Das Gemälde ist 2,5 Meter breit und 1,5 Meter hoch und zeigt die grosse Mythe von verschiedenen Standorten aus betrachtet, um ein vollständiges Panorama des Berges zu geben. Es ist ein beeindruckendes Werk, das Heims Liebe zur Natur und sein Verständnis der Geologie der Region zeigt.»

Zuerst einmal: Ich hätte nicht gedacht, dass überhaupt etwas kommt. Ist ja eher ein Altherrenthema, das einem Jungspund wie ChatGPT durchaus unbekannt sein könnte. Er weiss aber erstaunlicherweise, wer Albert Heim war und was die Mythen sind. Ok, die Grösse der Zeichnung stimmt bei weitem nicht, und das Panorama zeigt auch nicht den Berg von verschiedenen Seiten, sondern die Aussicht vom Berg ringsum. Als ob er das während dem Schreiben gemerkt hätte, schiebt er noch nach: «Das Panorama zeigt auch die umliegenden Berge und Täler, und Heim fügte sogar einige der Pflanzen und Tiere hinzu, die in der Region zu finden sind.» Ok, es stehen natürlich Bäume in der Landschaft, die Tiere verstecken sich aber extrem gut.

Ich treibe das Spiel noch ein wenig weiter und möchte jetzt wissen, ob ChatGPT mir auch einen Blogbeitrag über das Panorama «von der kleinen Mythe» schreiben kann. Das gibt es zwar nicht, aber vielleicht fällt ihm ja trotzdem etwas dazu ein? Es folgt dies: «Natürlich kann ich einen Blog-Beitrag über Albert Heims Panorama von der kleinen Mythe schreiben. Hier ist ein möglicher Text: Albert Heims Panorama von der kleinen Mythe ist ein bemerkenswertes Kunstwerk, das die Schönheit und den Reichtum der griechischen Mythologie einfängt. Das Gemälde zeigt eine atemberaubende Landschaft, die von einer Vielzahl mmythologischer Figuren bevölkert wird, darunter Götter, Helden und Kreaturen aus der griechischen Mythologie.

Heim hat auch eine Vielzahl von mythologischen Figuren in das Gemälde integriert, darunter Zeus, der König der Götter, und Hera, die Königin der Götter. Auch Helden wie Herakles und Theseus sowie Kreaturen wie Zentauren und Harpyien sind zu sehen. Jeder Charakter ist mit einem erstaunlichen Detailgrad dargestellt und trägt zur Gesamtatmosphäre des Kunstwerks bei.»

Will er mich verulken? Mir auf geistreiche Art zeigen, dass es sich nicht gehört, solche unmöglichen Fragen zu stellen? Vielleicht hat er ja sogar Humor, neigt jedenfalls heftig zum Schwadronieren. Da frage ich nächstes Mal noch genauer nach. Vielleicht ist das ja der Beginn einer wunderbaren Freundschaft zwischen mir und ChatGPT. Aber schreiben muss ich vorläufig wohl noch selber.

Die armen Kinder vom Zürcher Zoo

Darf man bei einem Zoo-Besuch auch etwas vom Tier essen? Oder wäre ein vegetarischer „Chicken Nugget“ vielleicht angebrachter? Über diese Frage zoffen sich Besucher und Besucherinnen seit geraumer Zeit auf der Facebook-Seite des Zürcher Zoos. Dieser hatte, nach einer Versuchsphase im Herbst, die vor allem bei Familien beliebten Chicken Nuggets durch „Crispy Nuggets“ aus Cornflakes, Weizen und Soja ersetzt – um das Angebot im zoo-eigenen Restaurant vielfältiger und nachhaltiger zu gestalten, wie Zoo-Direktor Severin Dressen dem „Tagblatt der Stadt Zürich“ sagte. Die Versuchsphase sei sehr gut verlaufen, schob Dressen nach, auch die Reaktionen seien mehrheitlich positiv. Und bei einer Blinddegustation der Geschäftsleitung habe niemand – ihn eingeschlossen – die Rohstoffe für die Nuggets fehlerfrei zuordnen können.

Zoo-Direktor Severin Dressen bei der Nuggets-Degustation

Tatsächlich gibt es bei den über 120 Kommentaren auf Facebook auch positive. „Mega fein“ seien die neuen Getreidenuggets, meint eine Mutter etwa. „Verratet Ihr uns den Produzenten? Würde es gern zu Hause essen.“ Eine andere schreibt: „Ihr seid die Besten! Vielen Dank, dass Ihr ein Zeichen setzt.“ Aber es gibt eben auch die Unversöhnlichen: „Ich finde es eine verdammte Sauerei, dass man sich immer wieder den scheinheiligen Weltverbesserern anpassen muss. Es gibt auch noch andere Zoos, und sonst nehme ich mir mein Schnitzel und meine Wurst selber mit.“ Jemand fragt: „Bekommen die Löwen nun auch nur noch vegetarische Kost?“ Vor allem die Kinder, so liest man gleich mehrmals, hätten gar keine Freude am neuen Angebot: „Zuerst der Zoo-Burger völlig verändert, nun noch die Nuggets. Schade, denn beide Alternativen dafür essen meine Kinder nicht. Nun gibt’s also nur noch Pommes.“

Ich muss an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei den neuen Zoo-Nuggets nicht um eine Kleinigkeit, sondern um ein durchaus gewichtiges Thema handelt: Pro Jahr wurden bisher zehn Tonnen der Variante aus Hühnerfleisch etc. verkauft und – so darf man vermuten – hauptsächlich von Kindern mit ihrem feinen Gaumen verspeist. Wenn diese die Getreidenuggets so vehement ablehnen, müsste sich das eigentlich negativ in der Statistik der bestellten Mahlzeiten niederschlagen, denkt man sich. Und tatsächlich hat das Zoo-Restaurant Veränderungen festgestellt: Die Zahl der bestellten Nuggets für Erwachsene hat nach der Umstellung leicht abgenommen. Nicht so allerdings bei den Kinderportionen; von diesen sind sogar noch deutlich mehr als früher verkauft worden.

Einem Haus und seinen Bewohnern auf der Spur

George W. Syz mit seinen drei Söhnen im Jahr 1923.

Das Zürcher Architekturbüro Edelaar Mosayebi Inderbitzin hat eine Villa an der Signaustrasse sehr sorgfältig umgebaut und daraus ein exklusives kleines Hotel gemacht. Und das Trio hat es erfreulicherweise nicht bei der baulichen Umgestaltung belassen, sondern eine Publikation über das spezielle Haus und seine Verwandlung angestossen – und dabei auch vertiefende Nachforschungen über die Entstehungsgeschichte von Haus und Garten und die ursprüngliche Bewohnerschaft in Auftrag gegeben. Neben Michael Gnehm und Claudia Moll, die sich mit Haus und Garten auseinandersetzten, durfte ich den Spuren des Bauherrn, George W. Syz (1861-1946), und seiner Familie nachgehen.

Das war nun alles andere als einfach, denn es gab nur wenige verwertbare Quellen. Ich musste deshalb auf Erinnerungen noch lebender Nachfahren zurückgreifen und die wenigen Daten mit Beschreibungen aus Biografien Verwandter mit Leben zu füllen versuchen. Über den Vater von George W. Syz (1822-1883) ist sehr viel bekannt: Er war im Seidenhandel tätig, gehörte aber auch zu den Mitgründern der Zürich-Versicherung. Das war kein Zufall: Weil die Preise für Rohseide stark schwankten, suchten die Seidenhändler nach Versicherungsmöglichkeiten – und schufen die entsprechenden Firmen gleich selber. Dasselbe galt für die Banken: Diese halfen der Seidenindustrie, Phasen mit mangelnder Liquidität zu überbrücken. Die Seidenindustrie war die treibende Kraft der wirtschaftlichen Entwicklung Zürichs im 19. Jahrhundert – aber eben nicht nur im angestammten Bereich.

Die einflussreichen Zürcher führten im 19. Jahrhundert ein nobles, aber auch nüchternes Leben. In der Biografie des einflussreichen Riesbacher Wirtschaftsführers und Gemeinderats Peter Emil Huber-Werdmüller (1836-1915), der in vielfacher Hinsicht mit der Syz-Geschichte verbunden ist, liest man etwa, dass das Leben «schlicht und nüchtern» gewesen sei, «namentlich auch einfach in Speise und Trank». Und man stösst auf jenen Satz, den man zwei Mal lesen muss, bis man begreift, was da steht: «Wie in jedem echt zürcherischen Hause nahm die Geselligkeit keinen breiten Platz ein.» Man kümmerte sich um Geschäft und Familie, fürs Gesellige gab es die Zunft und die Zunfthäuser – im Fall von George W. Syz, der Familientradition entsprechend, die Zunft zur Saffran.

Es ist erstaunlich, wie stark sich die Biografien der damaligen Seidenindustriellen gleichen. Akademische Bildung stand nicht sehr hoch im Kurs. Stattdessen absolvierten die männlichen Nachkommen der Familien in der Regel die Industrieschule, machten eine kaufmännische Lehre und gingen dann für ein paar Jahre ins Ausland. Im Fall von George W. Syz waren es sogar 13 Jahre, die er zunächst in Lyon und später in Barcelona verbrachte. Kamen die jungen Herren dann aus dem Ausland zurück, kauften sie sich in der Regel in einen Betrieb ein oder übernahmen Aufgaben im eigenen Familienbetrieb. Bei George W. Syz war es die Seidenfabrik Naef in Affoltern am Albis; weil die Naef-Brüder kurz nacheinander starben, stieg Syz bald zum Chef des Unternehmens auf, das in seinen besten Zeiten allein am Hauptsitz 400 Personen beschäftigte.

Neben Ausbildung und Karriere war auch die standesgemässe Heirat gewissermassen vorbestimmt. Das lässt sich sehr schön am Richterswiler Zweig der Familie Syz zeigen. Dort kam es in zwei Generationen gleich zu mehreren Heiraten zwischen den Sprösslingen der Industriellen-Familien Hürlimann und Landis.

George W. Syz erlitt 1945 einen Unfall, von dem er sich nicht mehr erholte. Er starb ein Jahr später an dessen Folgen. Fortan lebte seine Frau allein im grossen Haus, umsorgt allerdings wie zuvor von Köchin und Haushälterin.

Edelaar Mosayebi Inderbitzin Architekten (Hg.): Signau Haus und Garten, Park Books 2019

Hans Frick war’s und nicht Heinrich Bräm

Hans Frick, der Direktor der mechanischen Seidenstoff-Weberei Adliswil

Ja, es ist tatsächlich nicht ganz einfach, historische Figuren auf Bildern zu ientifizieren. Im Fall der Albert-Heim-Hütte habe ich die Angaben aus einem wissenschaftlichen Beitrag übernommen, muss allerdings sagen, dass diese ziemlich sicher falsch sind. Es geht um die Person, die ich auf dem Bild zur Eröffnung der Hütte als Heinrich Bräm angeschrieben habe. In Tat und Wahrheit handelt es sich bei der Person um Hans Frick, den Direktor der mechanischen Seidenstoff-Weberei Adliswil (MSA), der mit grossem persönlichen Engagement die Finanzierung des Hüttenbaus sicherstellte.

In einem Zeitschriftenartikel zur Geschichte der Seidenindustrie habe ich ein Bild von Frick gefunden – und die Ähnlichkeit ist so gross, dass kaum noch Zweifel bestehen. In den besten Zeiten beschäftigte die MSA rund 1300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Patron war zuerst Robert Schwarzenbach (1839-1904), doch die Firma ging in den zwanziger Jahren des 20. Jahrhunderts in den Besitz der Familie Frick über. Auf Heinrich Frick (1845-1910) folgte Hans Frick (1872-1936). In den dreissiger Jahren war dann aber endgültig Schluss: Der Firma ging es immer schlechter, bis sich die Banken aus dem Geschäft zurückzogen. Zudem war Hans Frick in den letzten Jahren immer kränker geworden.

Hans Frick war hauptsächlich dafür verantwortlich, dass der Bau der Albert-Heim-Hütte des SAC mit privaten Geldern erstellt werden konnte. Gustav Kruck, der Zürcher Stadtrat und Initiator des Hüttenbaus, dankte Frick in seinem Buch «Die Klubhütten der Sektion Uto» von 1922 überschwenglich für seinen Einsatz. Man darf annehmen, dass Frick noch viel mehr gezahlt hat als offiziell bekannt wurde. Eine Vereinigung von «12 Freunden der Berge» übergab den ersten Betrag von 10’000 Franken an Kruck, sammelte später aber weiter, weil die Kosten deutlich höher wurden. Die Spender wollten anonym bleiben, was den Verdacht stärkt, dass vor allem Frick in die Tasche gelangt hatte. In Fricks Werkstätten in Adliswil wurden später auch die Schreiner-, Glaser- und Zimmerarbeiten für die Hütte gemacht, bevor die einzelnen Teile dann von Männern aus Realp zur Baustelle auf 2500 Metern Höhe hochgetragen wurden.

Eine Feier für Albert Heim auf 2543 m ü. M.

Am 22. September 1918 ist die Albert-Heim-Hütte eröffnet worden. Auf dem vergrösserten Foto (draufklicken!) erkennt man u.a. die Architekten Gustav Kruck und Heinrich Bräm, Albert Heim mit Geologenhammer und (ev.) den Bildhauer Eugen Meister. (Bildarchiv der ETH-Bibliothek)

Warum die Albert-Heim-Hütte des SAC so heisst, wissen wahrscheinlich die wenigsten, die dort übernachten. Ihnen schweben bei ihrem Aufenthalt wohl eher der Galenstock, das Chli Bielenhorn oder die Lochberglücke vor als ein Geologieprofessor, der von 1849 bis 1937 gelebt hat. Nun mussten sich die Hüttengäste aber überraschenderweise doch mit dem Mann befassen: Am 14. April wurde auf der Hütte deren hundertjähriges Bestehen gefeiert. Der Hüttenverwalter Robert Lienert und der Hüttenwart Roman Felber hatten zur Veranstaltung geladen, zu der ich einen kurzen Vortrag über die vielfältigen Interessen Albert Heims beisteuern durfte. Zuvor hatte der Geologe und langjährige Tourenleiter Rolf Bleiker die Verdienste Heims als Geologe und Hochschullehrer gewürdigt.

Ein ganz spezieller Artikel erschien 1892 im Jahrbuch des SAC: «Notizen über den Tod durch Absturz». Heim beschrieb darin nicht nur seinen eigenen Absturz am Säntis zwanzig Jahre zuvor, er befragte auch zahlreiche andere Opfer und deren Angehörige. Er selber habe beim Unfall, nach dem er eine halbe Stunde bewusstlos war, sein ganzes Leben «in zahlreichen Bildern sich abspielen» sehen. Er sei in einen Himmel mit rosa und violetten Wolken geschwebt und habe gleichzeitig sich selber frei durch die Luft fliegen sehen. Dabei hab er weder Angst noch Schmerz empfunden. Eigentlich wollte Heim den Angehörigen von Absturzopfern Mut machen, ihnen zeigen, dass dieser Tod weniger schrecklich ist als man damals annahm. Mit seinen Schilderungen wurde er aber auch ein Vorläufer all der Bücher und Berichte über sogenannte Nahtoderlebnisse. Heim war übrigens kein religiöser Mensch, sondern nüchterner Wissenschafter. Kurz vor seinem Tod sagte er einmal: «Mich freut, was ich im Leben leisten konnte; es wird fortwirken. Dieses Jenseits genügt mir vollauf.»

Heim war auch ein ausdauernder Berggänger, der seinen Studenten auf Exkursionen bis ins hohe Alter zackig voranstieg. 1866, mit erst 17 Jahren wurde er Mitglied der Sektion Uto des Schweizer Alpenclubs SAC, die drei Jahre zuvor gegründet worden war. Er war begeistert von deren Sitzungen im Zunfthaus zur Saffran, an der viele seiner alpinistischen Vorbildern teilnahmen, unter vielen anderen etwa Heinrich Zeller-Horner oder Johann Müller-Wegmann. Immer wieder hielt Heim den SAC-Mitgliedern Vorträge über geologische Themen – und als er im Alter nicht mehr selber vorbeigehen konnte, schickte er längere Texte, die dann vorgelesen wurden. Albert Heim wurde nicht nur Ehrenmitglied der Sektion; mitten im Ersten Weltkrieg beschloss man, ihn zusätzlich mit der Benennung der neuen Hütte im Furkagebiet zu ehren. Heim bedeutete das sehr viel, schliesslich hatte er auch mitgeholfen, den genauen Standort der Hütte zu bestimmen. In einem allerdings irrte der Geologieprofessor: Er begründete die erhöhte Lage des Neubaus damit, dass sie auf diese Weise sicher sei vor dem allenfalls vorstossenden Tiefengletscher.

Nach der Feier folgt jetzt eine längere Durststrecke für all jene, die sich in diesem Gebiet tummeln: Die Hütte wird nun umfassend saniert und erweitert. Ab Spätsommer 2019 wird sie dann mit gesteigertem Komfort alten und neuen Gästen wieder offenstehen.

Zürich, die fröhliche Baustelle an der Limmat

Jahr für Jahr wird in Zürich gejammert über die zahlreichen Baustellen, die für Staub und Dreck sorgen und einem den Weg versperren. Blickt man 150 Jahre zurück, relativiert sich allerdings die Situation gewaltig. Ich durfte für die Stadtzunft, die gerade ihr 150-jähriges Bestehen feiert, einen längeren Beitrag für ihr Jubiläumsbuch schreiben und konnte mich wieder einmal wundern darüber, wie rasch und tiefgreifend sich Zürich damals innert weniger Jahrzehnte verändert hat. In den dreissiger Jahren gab es einen ersten richtigen Schub: Die Schanzen wurden abgebrochen, was Raum bot für zahlreiche Bauten im inneren Kern der Stadt. Durch die engen Gässlein wurde eine neue Achse geschlagen, die den Postkutschen komfortablere Verhältnisse schuf. Beim heutigen Sechseläutenplatz entstand ein Kornhaus, die Münsterbrücke wurde gebaut, und zwischen Münsterhof und Paradeplatz wurde eine neue, breite Strasse angelegt. Passenderweise wurde an dieser Strasse die neue Post angelegt, wo die Kutschen ankamen und wegfuhren, die zuvor die engen Gassen der Altstadt verstopft hatten. Die Reiseführer lobten damals das neue Gebäude – und das gegenüber liegende Hotel Baur, das nobelste Gasthaus der Stadt. Gleichzeitig entschuldigte man sich bei den Touristen: Zürich sei ja normalerweise eine saubere Stadt. Weil aber momentan so viel gebaut werde, sei es entsprechend staubig und dreckig. Nach 1860 wurde die Stadt dann regelrecht umgestochen: Schanzengraben und Sihlkanal wurden verlegt, der Fröschengraben zugeschüttet und darauf die Bahnhofstrasse angelegt, ganze Quartiere neu gebaut – und andere vollständig beseitigt. Die schöne neue Post war nun ebenso überflüssig geworden wie das Kornhaus auf dem Sechseläutenplatz: Das Postgebäude wurde vorübergehend an die Kreditanstalt vermietet, das Kornhaus zur Tonhalle umgebaut und deren Betrieb in ein neues Gebäude beim Bahnhof verlegt. Die Bahn hatte innert kurzer Zeit die Kutschen überflüssig gemacht.

Man muss der Stadtzunft danken dafür, dass sie nicht einfach eine Jubiläumsbroschüre verfasst hat, sondern mit einigem Aufwand ein richtiges Zürich-Buch geschaffen hat, das die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts in allen Facetten beleuchtet. Diverse namhafte Autoren haben sich daran beteiligt und beispielsweise die Bereiche Wirtschaft, Kultur oder politische Geschichte näher untersucht. Eingerahmt werden diese Fachartikel durch einen Stadtspaziergang um 1867 und einen Ausblick auf die weitere Entwicklung Zürichs. Und fast noch mehr als über die Geschichte der Stadt lässt sich staunen über die grosse Zahl von Bildern, die davon noch Zeugnis ablegen. Viele Fotos und Illustrationen hat man noch nie oder wenigstens schon sehr lange nicht mehr in einer Publikation gesehen.

Man muss der Stadtzunft danken dafür, dass sie nicht einfach eine Jubiläumsbroschüre verfasst hat, sondern mit einigem Aufwand ein richtiges Zürich-Buch geschaffen hat, das die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts in allen Facetten beleuchtet. Diverse namhafte Autoren haben sich daran beteiligt und beispielsweise die Bereiche Wirtschaft, Kultur oder politische Geschichte näher untersucht. Eingerahmt werden diese Fachartikel durch einen Stadtspaziergang um 1867 und einen Ausblick auf die weitere Entwicklung Zürichs. Und fast noch mehr als über die Geschichte der Stadt lässt sich staunen über die grosse Zahl von Bildern, die davon noch Zeugnis ablegen. Viele Fotos und Illustrationen hat man noch nie oder wenigstens schon sehr lange nicht mehr in einer Publikation gesehen.